企業理念やビジョンの浸透を目指してインナーブランディングに取り組む企業が増えていますが、必ずしもスムーズに進むとは限りません。

本記事では、実践現場で見えてきた「理念共感のばらつき」や「社内コミュニケーションの現実」を踏まえ、インナーブランディングを成功させるための視点と工夫を解説します。

組織活性とインナーブランディングについては、過去に下記の記事でも解説しています。

本内容は、過去の内容をより深堀しています。

理念共感がバラつくのは自然なこと

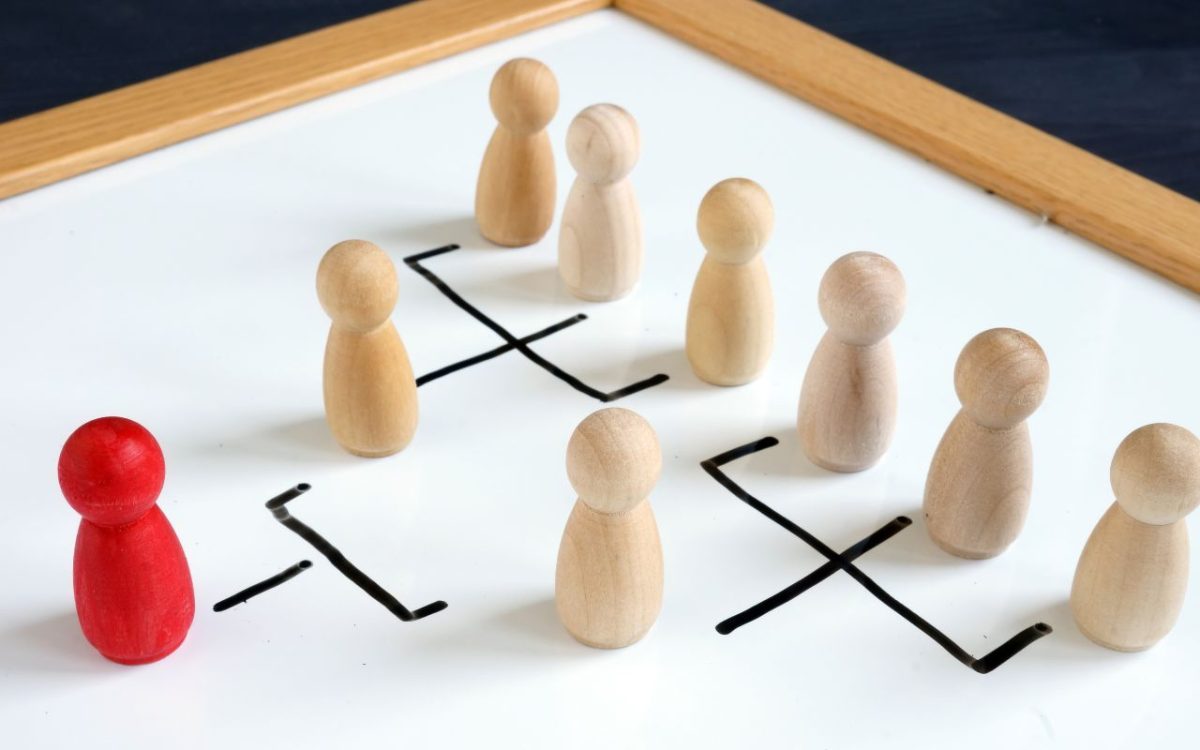

インナーブランディングに取り組むと、従業員の反応に差があることに気づくはずです。

これは、入社時点や現在の時点で「理念に共感しているかどうか」によって、次の4つのタイプに分けられるからです。

理念共感の4タイプとは?

- 入社時から共感しており、今も持続している人

- 入社時は共感していたが、今は冷めてしまった人

- 入社時は理念を知らなかったが、働く中で共感した人

- 入社時も今も、理念に共感していない人

企業の業種や採用環境によっては、理念共感の有無を問わず人手を優先して採用しているケースも少なくありません。

そのような現場では、インナーブランディングによって「辞める人」が出るのも当然です。それでも、理念に共感して働く人を少しずつ増やすことこそが、長期的に見た組織強化への第一歩となります。

コミュニケーションの質を高める前に、まず「量」を増やす

よく「社内のコミュニケーションを良くしたい」という声を聞きますが、質を高めるにはまず量を確保する必要があります。

ただし、量を増やすといっても、無理に「理念浸透の時間を設けるべき」というわけではありません。

既存の取り組みに理念浸透の取り組みを追加するという考え方が適切です。

量を増やすために仕組みに組み込む

コミュニケーションは、目の前の人にだけ注がれてしまうと、属人的で偏りがちです。そのため、あらかじめ仕組みとして「話す機会」を設けることが重要です。

たとえば

- 定例ミーティングの冒頭に、理念に関する成功事例を共有する

- 週1回10分でも良いので、1on1の中で理念に基づく行動について話す

- チーム内で「今週の理念アクション」を振り返る小コーナーを作る

このように、既存の業務内に組み込む形で実施することで、無理なく継続しやすくなります。

行動を促すには「承認」と「仕組み」を連動させる

インナーブランディングを行動レベルに落とし込むためには、「褒めること」「認めること」を仕組み化する必要があります。

ただ「伝える」だけでは従業員にとって刺激にならず、動くべき理由も明確になりません。

だからこそ、以下で解説するような流れを作らなければならないのです。

行動強化のサイクルをつくる

たとえば、以下のような流れを設けると、理念を体現する行動が強化されます。

- 従業員が理念に基づいた行動を記録・報告

- マネージャーや同僚がその成果を評価

- 表彰(MVPなど)や座談会での共有

- 取り組みが社内報などで発信される

これにより、「自分の行動が認められた」「周囲から注目された」という実感が生まれ、次の行動意欲へとつながります。

さらに、評価制度や報酬制度と連動させることで、「理念への貢献」が組織における明確な価値として認識されるようになります。

インナーブランディングは制度と運用のバランスが肝

インナーブランディングというと、スローガンを作ったり、ブランドブックを配布したりといったクリエイティブ施策だけが目立ちがちです。

しかし、それだけでは不十分です。

従業員が理念を理解し、行動に移すことこそがインナーブランディングの重要なポイントとなります。

「理念を知っている」から「行動に移す」へ

インナーブランディングの本質は、「従業員が理念を“思い出す”→“語る”→“行動に移す”」という連続性にあります。

制度として整えること、仕組みに組み込むこと、そして継続すること。これらが噛み合って初めて、ブランドが社内に浸透し、組織全体の一体感や成果向上につながります。

インナーブランディングはすでに始まっています

インナーブランディングは、特別な場を設けなくても日常の中で育むことができます。

むすびでは、定例会議の活用から始める小さな仕組みづくりや、承認文化の醸成、制度設計のサポートまで、企業の現実に即した取り組みを支援しています。

理念は掲げるものではなく、「思い出し、言葉にし、行動に移す」もの。

今、あなたの会社の中にも、その小さなきっかけはあるはずです。

むすび株式会社では伴走しながらブランディングを行なっていきますので、ぜひインナーブランディングについてお悩みであれば一度ご相談ください。

【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa

むすび株式会社 代表取締役

ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター

2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)